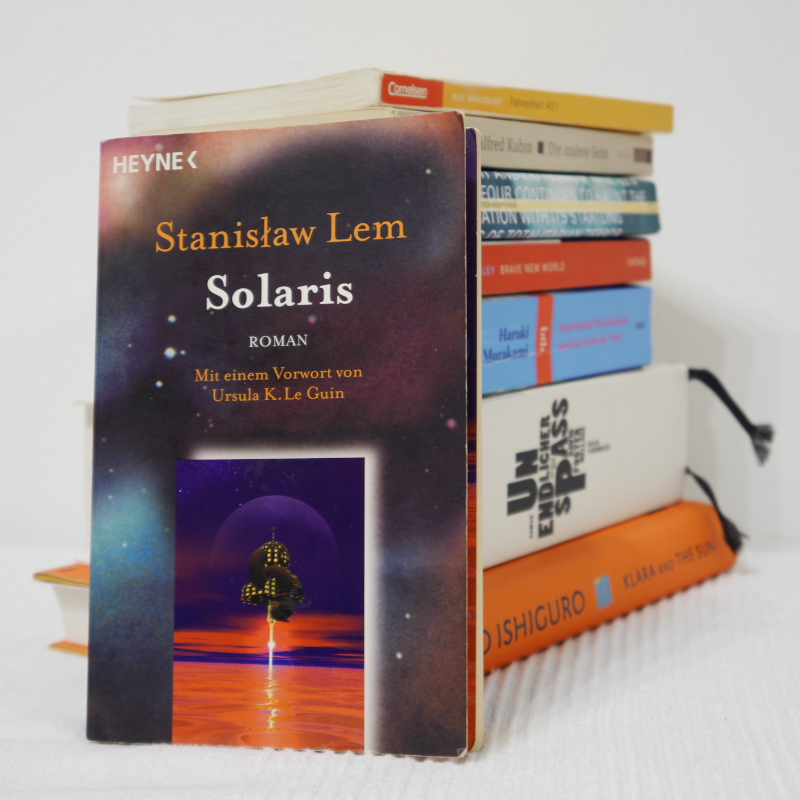

„Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen Welten wissen wir nichts anzufangen.“

Diese berühmten Sätze aus dem 1961 erschienen Romanklassiker Solaris von Stanisław Lem geben eine Antwort auf die Frage, warum die Menschheit das Weltall erforscht und den Kosmos durchreist. Es ist die Antwort von Snaut, einem der Forscher auf der Solaris-Forschungsstation, die über dem titelgebenden Planeten schwebt und von der aus das Verhalten eines merkwürdigen Ozeans auf dessen Oberfläche untersucht werden soll.

Suchen wir im Fremden letztlich nur uns selbst, einen Spiegel, um uns unserer Selbst zu vergewissern? Können wir mit dem, was uns völlig fremd bleibt, überhaupt etwas anfangen, entzieht es sich uns nicht völlig? Das sind tiefgreifende Fragen, über die man lange nachdenken kann und sie bilden das Hauptmotiv des Romans. Sowohl auf zivilisatorischer Ebene, durch der Erforschung des fremden Planeten, als auch auf persönlicher, zwischenmenschlicher Ebene, durch die Beziehung zwischen dem Ich-Erzähler Kris Kelvin und seiner eigentlich vor Jahren verstorbenen Frau Harey, die plötzlich auf der Raumstation auftaucht, dreht sich das Geschehen um das Verhältnis zum Anderen und um die (unmögliche) Kommunikation mit eben diesem.

Die Lektüre des Romans lohnt sich sicherlich als Anregung, um darüber nachzudenken. Man kann das aber auch ausblenden und unvoreingenommen einen kanonischen Text der Science-Fiction-Literatur kennenlernen. Es ist sicherlich keine ausschließlich unterhaltende Lektüre, denn es gibt auch ausgedehnte Passagen über die Forschungsgeschichte des Planeten, die man dröge finden kann. Auch der Umgang mit den Frauenfiguren wird einigen befremdlich und kritikwürdig erscheinen, so beispielsweise, wenn die Hauptfigur seine Frau ständig mit „mein Kind“ anspricht. Trotzdem bleibt der Roman nicht zu Unrecht ein Klassiker, der ein universelles Thema auf vielschichtige Weise behandelt und aus dem man einiges ziehen kann.

Gleichzeitig kann man die obigen Sätze auch auf einer Metaebene auf die Literatur beziehen. Was suchen wir, wenn wir Texte über eine fremde Zeit, ein fremdes Land, einen fremden Menschen, eine fremde Welt lesen? Wirklich nur uns selbst im Fremden, oder doch etwas anderes? Suchen wir überhaupt? Ich denke, diese Fragen kann man sich stellen, wenn man solche Texte liest, aber auch und vielleicht vor allem, wenn man sie schreibt. So hilft die Lektüre vielleicht auch dabei, um zu sehen, wie man mit etwas so fremd scheinendem wie der Zukunft ein doch menschliches, universelles Thema bearbeiten und davon erzählen kann.

Werdet ihr uns mit euer Geschichte auch einen Spiegel vorhalten? Oder widersprecht ihr dieser Philosophie und haltet solche Gedankenspiele für Zeitverschwendung? Gibt es für uns im Fremden mehr als nur uns selbst und ihr möchtet davon erzählen? Wir sind gespannt auf eure Einsendungen, die Details findet ihr im angepinnten Beitrag.

Solaris ist in der deutschen Übersetzung von Irmtraud Zimmermann-Göllheim bei Ullstein erhältlich. Man findet den Roman (ggf. in älteren Ausgaben) aber auch antiquarisch oder in der Bibliothek.

Außerdem: Die Verfilmung des Romans von Andrei Tarkowski aus dem Jahr 1972 ist ebenfalls sehenswert. Man findet sie auf dem Mosfilm-Kanal auf YouTube, wo auch eine Menge anderer Klassiker des Sowjetkinos zu sehen sind. Ein Blick lohnt sich in jedem Fall, auch wenn die Qualität der Übersetzung in den Untertiteln leider sehr schwankt.